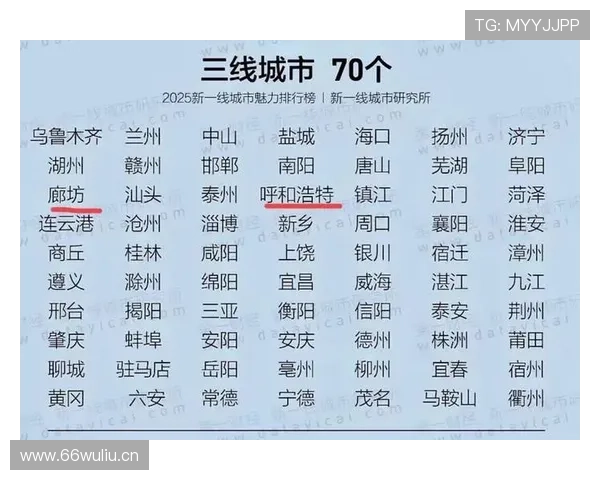

文章摘要:河南省的省会城市,曾是世界上人口最多的城市,历史悠久且文化底蕴深厚。然而,在近现代化的发展过程中,这座古老的城市经历了巨大的沉浮。从繁华的都城到如今的三线城市,河南的兴衰历程与中国社会的变迁紧密相连。本文将从历史、政治、经济、社会等四个方面,详细探讨河南从世界第一大城沦为三线城市背后的原因,阐述这座城市如何从昔日的辉煌走向如今的低谷。同时,也将通过分析其沉浮过程,反思现代城市发展中的教训与启示。

1、历史辉煌与地位的巅峰

河南作为中国的历史文化名城,其历史可以追溯到几千年前。早在周朝时期,洛阳便是中国的都城,之后的东周、东汉、唐朝等多个朝代,也先后以洛阳为国都。尤其在唐代,洛阳一度成为世界上人口最多的城市,其经济、文化的影响力遍及亚洲乃至全世界。河南的地理位置处于中国的心脏地带,水陆交通便利,曾是古代中国的政治、文化、商业中心。

在古代,河南不仅是中国的政治重镇,也是文化的发源地之一。洛阳与长安并称为“中华文化的两大摇篮”,这里诞生了诸多历史人物和文学作品,成为中国文化的象征。尤其是在唐代,随着丝绸之路的开通,洛阳成为了东西方文化交流的枢纽,极大促进了中国与外部世界的联系。

然而,这段辉煌并非长久。随着历史的变迁,尤其是隋唐时期之后,洛阳的地位逐渐被其他城市所取代。明清时期,洛阳逐步衰落,虽然依旧是一个重要的文化城市,但政治与经济的影响力已经无法与其他城市相比。

2、政治动荡与经济衰退

进入近现代,尤其是清朝末期和民国时期,河南遭遇了严重的政治动荡。清朝末期,鸦片战争后,外敌侵略和内忧不断,洛阳及河南的经济、文化遭受了重创。民国时期,河南多次成为战乱的中心,政权更迭频繁,社会秩序不稳,人民生活困苦。大量的资源被战争消耗,社会发展停滞不前。

经济衰退的另一个原因是河南的地理位置虽然在历史上占据优势,但在现代化进程中却逐渐暴露出其交通、资源等方面的劣势。尽管河南是农业大省,但没有像长江三角洲、珠三角等地区那样具有强大的工业化基础。尤其是在改革开放初期,河南未能及时把握住工业化和城市化的契机,错失了快速发展的机会。

此外,河南历史上曾多次遭遇自然灾害,如水灾、旱灾等,这些灾难在很大程度上影响了河南的农业生产和社会稳定。即使在21世纪,河南依然面临着严重的环境问题和资源短缺,这使得它在经济转型过程中处于相对劣势地位。

3、社会转型与人才流失

随着中国社会的现代化进程加快,河南的城市化进程相对滞后,尤其是在人才和技术的引进方面,缺乏足够的吸引力。许多河南本地的年轻人选择离开家乡,前往北京、上海、广州等大城市寻求更好的就业机会和发展空间。尤其是在20世纪末和21世纪初,河南的高素质人才大量流失,这使得其在现代化、产业升级方面显得力不从心。

尽管河南在教育方面取得了一些成就,但整体上,与其他省份相比,河南的高等教育资源和创新能力仍然存在差距。缺乏顶尖的科研机构和高端人才,导致其在全球化竞争中处于下风。很多企业更愿意将总部或研发中心设立在一线城市,这也进一步加剧了河南城市的落后。

此外,河南的社会转型面临着传统文化与现代化发展之间的矛盾。尽管河南拥有悠久的历史和丰富的文化遗产,但在现代社会中,传统农业文明的影响力依然很强,这导致社会转型的步伐较慢。经济结构中,依赖农业和低端制造业的现象较为突出,未能及时进行产业升级,造成了产业发展的滞后。

4、城市化进程中的挑战与困境

随着中国经济的高速发展,河南的城市化进程虽然取得了一些进展,但与其他地区相比,进展较为缓慢。尽管郑州作为省会城市,经济实力逐渐增强,但整体上,河南的城市化水平仍然不高,城市基础设施建设、公共服务等方面与一线城市存在明显差距。

在城乡差距上,河南仍然存在严重的不平衡问题。许多乡村地区的基础设施和生活条件较为落后,甚至存在贫困现象。而即便是在郑州等大城市,住房、交通、医疗等问题依然困扰着市民,现代城市生活的压力和负担较重。此外,郑州的产业结构过于单一,依赖于传统的制造业和农业,缺乏高端服务业的支撑,导致其在经济转型中的困难。

另外,河南的环境问题也影响了其城市化进程。水资源紧张、空气污染、土地荒漠化等问题让城市的发芒果体育展面临重重阻力。环保压力加大,影响了不少企业的生产,制约了经济的可持续增长。即使在郑州这样的大城市,也难以完全摆脱这些问题。

总结:

河南从曾经的世界第一大城市,到如今沦为三线城市,背后是历史、政治、经济、社会等多方面因素共同作用的结果。洛阳、开封等城市的辉煌早已成为过去,政治动荡、经济困境、人才流失和城市化滞后,导致了河南在现代化进程中的困境。尽管如此,河南依旧拥有丰富的历史文化资源以及一定的经济潜力,未来仍有可能实现转型和复兴。

河南的沉浮故事为我们提供了重要的思考。如何在现代化进程中保持文化底蕴、如何抓住全球化发展的机遇、如何在城乡差距中寻找平衡,是每个地方在快速发展的过程中需要思考的重要课题。河南的经历,也为其他地区提供了有益的经验与警示。